Es gibt Tage, da wird man immer wieder auf ein bestimmtes Thema „gestupst“, bis der Tag davon beherrscht wird. Einen solchen Tag hatte ich an einem Sonntag im letzten Frühjahr und das Thema war der Löwenzahn.

Der Tag begann mit einem morgendlichen Gang durch den eigenen Garten, wo einige Löwenzahn Prachtexemplare im Gewürzbeet leuchteten, mit über gut 50 cm ausgebreiteten Blattrosetten. Beinahe zu schade, aber sie mussten weg, um nicht den Schnittlauch direkt daneben zu verdrängen. Zwar gibt unser Löwenzahn, Taraxacum officinale, einen wunderbaren Salat, aber bei diesen Pflanzen war es angesichts der sommerlichen Temperaturen definitiv zu spät für den Verzehr.

Nur wenig später präsentierten sich auch bei einem Gang durch den Botanischen Garten ganze von Löwenzahn, dominierte Beete, von denen ein vielblütiges Exemplar, einen regelrechten Strauß bildend, im Bild zu sehen ist. Sie erinnerten uns an einen Zwischenstopp auf dem Weg nach Australien in Kuala Lumpur, wo Plakate für eine Blumen-Ausstellung warben. Wir kamen in das Museum in Erwartung von Orchideen und anderen tropischen Pflanzen, nur um festzustellen, dass es bei dieser vielbesuchten Ausstellung um künstliche Blumen ging. Obwohl zum Teil sehr prächtig und kunstvoll, entsprachen sie doch nicht ganz unseren Erwartungen. Es gab allerdings eine Ausnahme: Die einzige lebende Pflanze, in einem kleinen separaten Raum unter Glas zur Schau gestellt, war ein prächtiger Löwenzahn in voller Blüte. Für uns eine Allerweltspflanze, dort ein Exot; so ändern sich mit den geographischen Koordinaten auch die Auffassungen, was vorzeigenswert ist.

Aber zurück zum Sonntag in München. Bei der Rückkehr nach Hause zeigte sich auf dem Bürgersteig nicht nur die Pracht, sondern auch die Zähigkeit des Löwenzahns. Aus den kleinsten Ritzen der Garagenzufahrt und des Bürgersteigs sprossen Dutzende von Pflanzen, die Dank ihrer tiefgründigen Wurzeln den jährlichen Frühlingsputz mit Stahlbesen gut überstanden hatten. Und das bringt mich zum nächsten Stupser.

Pünktlich um 11:05 Uhr saß ich vor dem Fernseher. Sonst nur wenig genutzt, ist die Kika Wissenschafts-Sendung um diese Zeit, „Löwenzahn“, ein Muss für mich. Und genau dessen Sprießen auf Fußwegen zwischen den Platten, in Ritzen im Asphalt oder in Mauersprüngen wird im Vorspann gezeigt, wenn auch botanisch nicht ganz so gut ausgearbeitet wie im Vorspann der ursprünglichen Sendung mit Peter Lustig als Hauptakteur.

Aber damit war der Tag des Löwenzahns noch nicht zu Ende. Das zweite Muss am Sonntag ist die unmittelbar auf „Löwenzahn“ folgende „Sendung mit der Maus“. Der Vorspann ist bei dieser Sendung jeweils zweisprachig, wobei die zweite Sprache meist eine Verbindung zu einem der behandelten Themen hat. In diesem Fall war es Kasachisch. Und das bringt uns wieder zu einem Löwenzahn, und zwar zu dem von dort stammenden russischen Löwenzahn, Taraxacum kok-saghyz, dem an diesem Sonntag, ausnahmsweise, die komplette Sendung gewidmet war. Genauer gesagt seinem Milchsaft, der dem des Kautschuk-Baumes, der Wolfsmilch Hevea brasiliensis, nicht nur oberflächlich ähnelt. Beide enthalten als wichtigsten Bestandteil hochmolekulares poly‑1,4‑cis-Isopren, die Grundlage von Kautschuk. Laut Wikipedia war diese Saft-reiche Löwenzahn-Art bis zum zweiten Weltkrieg eine wesentliche Kautschuk-Quelle in Ländern mit einem erschwerten Zugang zu H. brasiliensis. Beispielsweise lieferte sie etwa 30% des Kautschuks im damals wirtschaftlich isolierten Russland. Und im Kriegs-ioslierten Deutschland wurde Löwenzahn ebenfalls für diesen Zweck untersucht, unter unmenschlichen Bedingungen in Auschwitz. In der Folge spielte der kaukasische Löwenzahn dagegen keine Rolle mehr und wurde vollständig durch H. brasiliensis ersetzt. Vor einigen Jahren wurden diese Arbeiten aber wieder aufgenommen, zu nennen sind u.a. Prof. Dirk Prüfer in Münster, Fred Eickmeyer von der Firma Eskusa in Parkstetten bei Straubing, Dr. Christian Schulze Gronover von der Fraunhofer Gesellschaft, Aachen, und Dr. Carla Recker von der Fa. Continental. Auch der heimische Taraxacum officinale hat diesen Milchsaft zur Verteidigung gegen Fressfeinde, aber sehr viel weniger davon. Dagegen hat er aber sehr viel größere Wurzeln. In der „Sendung mit der Maus“ vom 14.4.24 wurde zunächst beschrieben, wie durch Kreuzung des nur wenig Milchsaft produzierenden, aber große Wurzeln bildenden T. officinale mit dem Saft-reichen, aber kleinwurzeligen T. kok-saghyz Hybride mit großen Wurzeln erhalten wurden, die bezogen auf das Trockengewicht bis zu 17% Milchsaft enthalten. In einer zweiten Episode wurde ihr landwirtschaftlicher Anbau, die Ernte und Samengewinnung, deren Aussaat und schließlich die Ernte der Wurzeln mit einem Spezial-Roder gezeigt. Die Sendung schloss mit einer Episode, die die Produktion von Fahrradreifen aus dem daraus produzierten „TaraxagumTM“ zeigt. Vorteile des Verfahrens sind kurze Transportwege und Schonung des Regenwalds, Nachteil ist, wie immer bei solch landwirtschaftlichen Produktionen, die Konkurrenz mit Pflanzen zur Ernährung des Menschen.

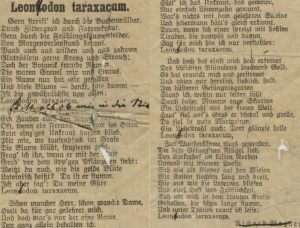

Aber damit noch nicht genug Löwenzahn an diesem Sonntag: Zum Kaffee trafen wir uns mit zwei Freundinnen. Auf meine Erwähnung der gehäuften „Löwenzahn-Stupse“ am Vormittag berichtete eine von ihnen, Karin Zach, von ihrem Großvater Richard Wagner. Vor dem 1. Weltkrieg war er, als Sozialist und Redakteur des Braunschweiger Anzeiger „politisch gefährlich“, im Gefängnis in Braunschweig eingesperrt. Aus seinem Fensterchen konnte er dort fast nur Steine sehen: Mit Ausnahme einer einsamen Löwenzahn-Pflanze, die ihm als Wunderblume erschien und ihn auf ein Gedicht brachte. Es wurde in unserer Familie häufig zitiert, ich hatte es aber fast vergessen. Genau genommen hat er sogar mehrere Fassungen mit Bleistift als einzigem Werkzeug aufgezeichnet. Mit einer von ihnen möchte ich diesem Bericht vom Tag des Löwenzahns schließen, nicht ohne Hinweis auf die verwirrende Systematik (s.u.): Leontodon taraxacum war lange der auch im Gedicht verwendete Name für den gewöhnlichen Löwenzahn. Er kombiniert zwei heutige Löwenzahn Gattungen, Leontodon und Taraxacum, als eine Art. Die komplexe Vermehrung, u.a. die Samenproduktion ohne Befruchtung, und die daraus resultierende genetische Vielfalt und diffizile Systematik sind aber eine Geschichte für sich.